-

本馆简介

-

组织架构

-

馆藏分布

-

主题馆

-

学生团队

-

获奖荣誉

-

联系我们

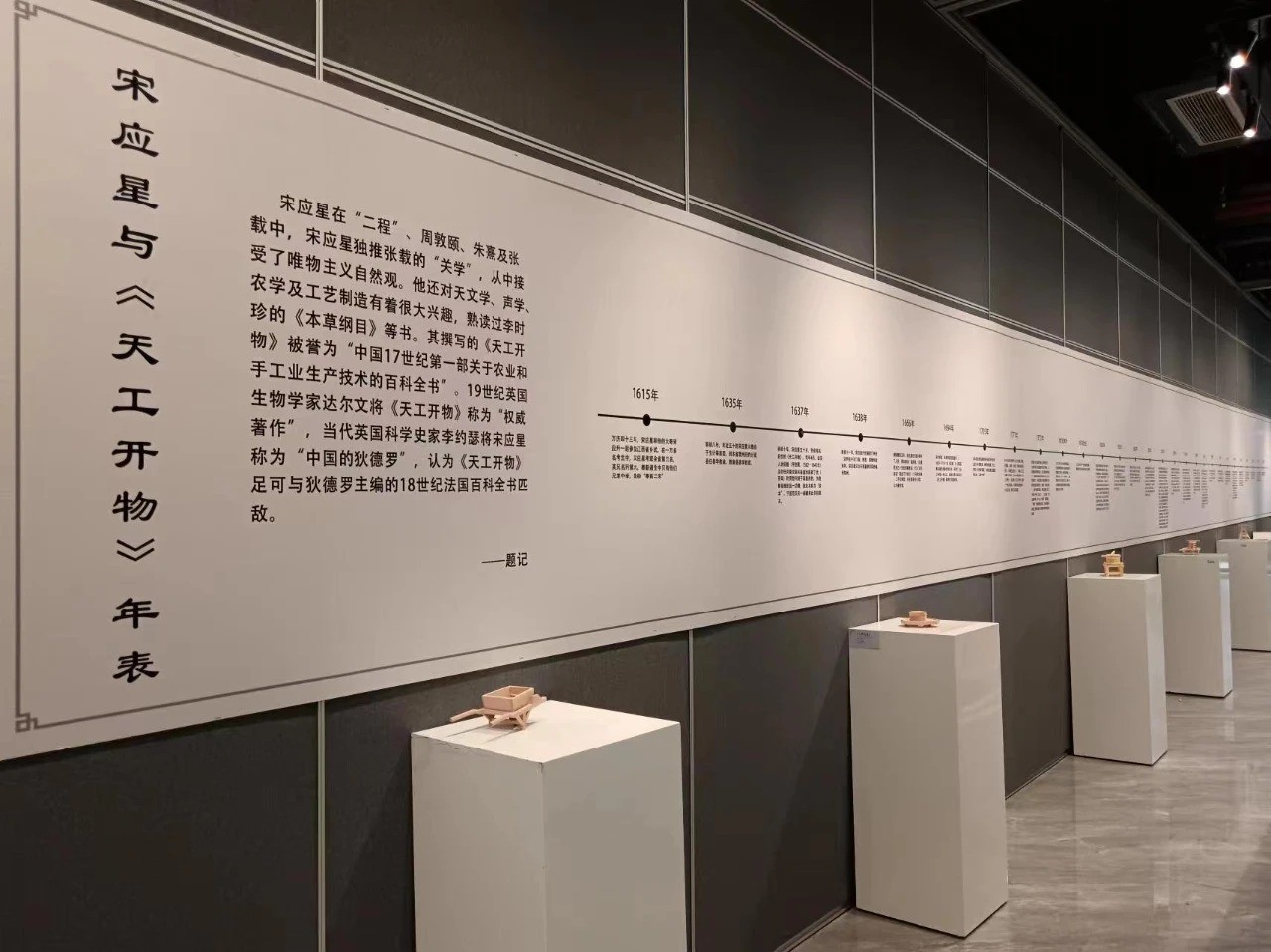

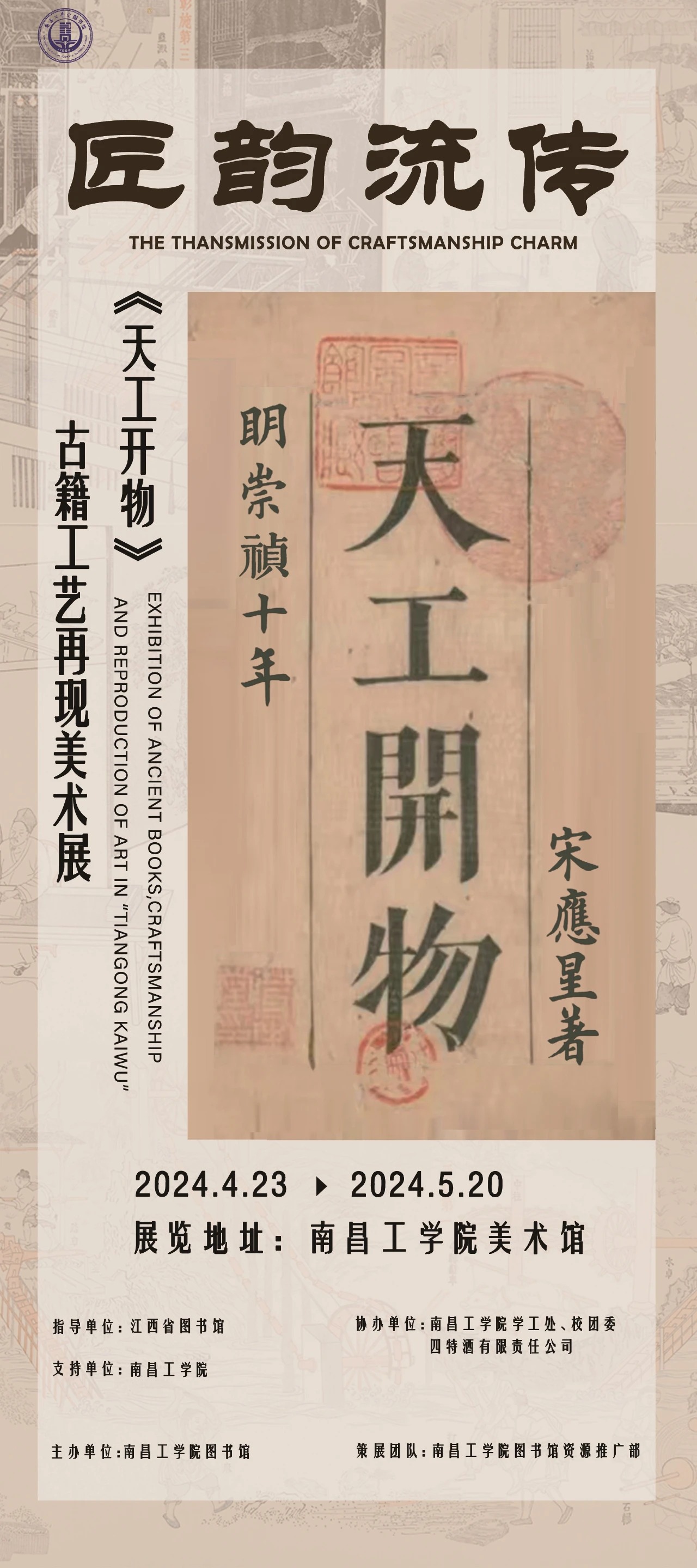

【开展有艺】50期 | 匠韵流传:《天工开物》古籍工艺再现美术展(二)

发布日期:2025-11-12 15:01 点击量:706

宋应星在“二程”、周敦颐、朱熹及张载中,宋应星独推张载的“关学”,从中接受了唯物主义自然观。他还对天文学、声学、农学及工艺制造有着很大兴趣,熟读过李时珍的《本草纲目》等书。其撰写的《天工开物》被誉为“中国17世纪第一部关于农业和手工业生产技术的百科全书”。19世纪英国生物学家达尔文将《天工开物》称为“权威著作”,当代英国科学史家李约瑟将宋应星称为“中国的狄德罗”,认为《天工开物》足可与狄德罗主编的18世纪法国百科全书匹敌。

展厅现场

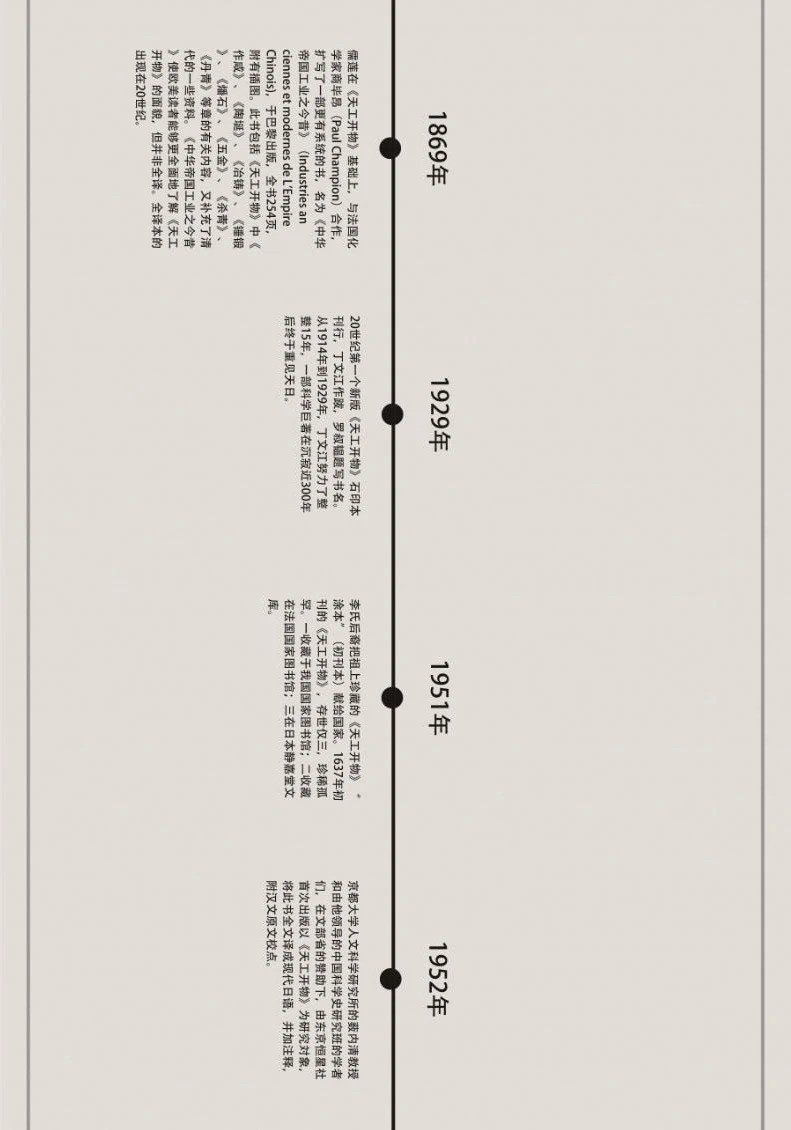

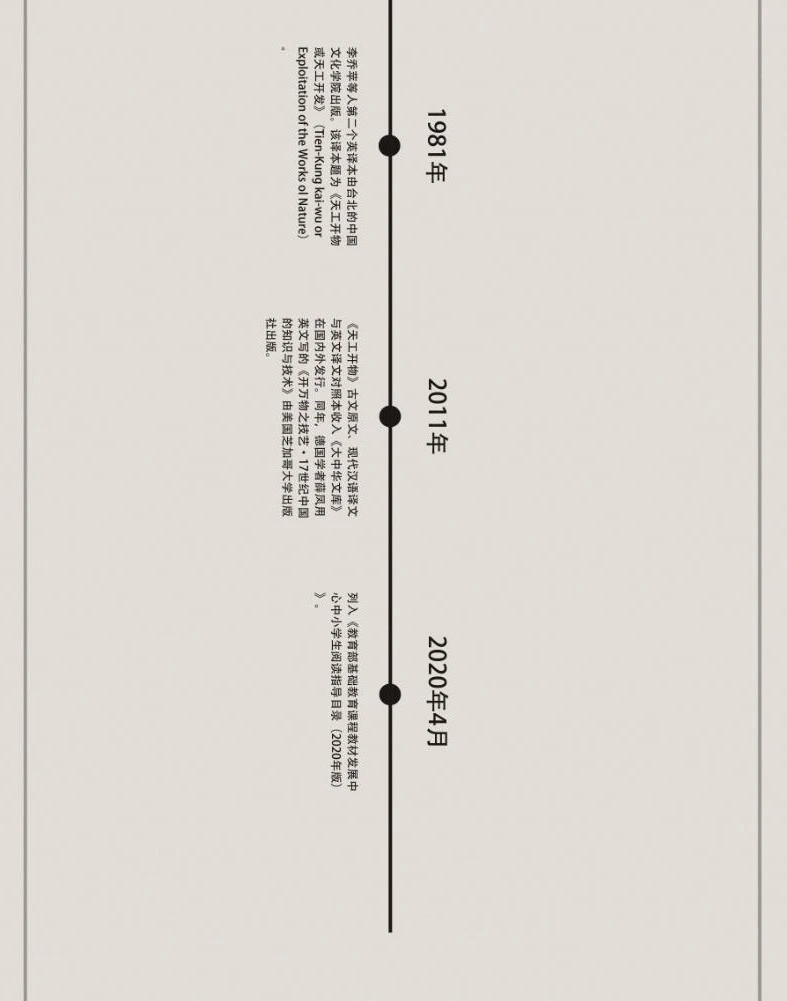

宋应星与《天工开物》年表

1615年,万历四十三年,宋应星和他的大哥宋应升一起参加江西省乡试。在一万多名考生中,宋应星考取全省第三名,其兄名列第六。奉新诸生中只有他们兄弟中举,故称“奉新二宋”。

1635年,崇祯八年,年近五十的宋应星大概由于生计等原因,到本省袁州府的分宜县任县学教谕。教谕是县学教官。

1637年,崇祯十年,宋应星五十岁,完成闻名后世的《天工开物》。同年4月,由友人涂绍煃(字伯聚,1582–1645年)当时任河南汝南兵备道而居家丁忧(丧母)时资助刊刻于南昌府的。为表彰绍煃的这一功绩,故此本称为“涂本”。宁波范氏天一阁藏有此书初刻本。

1638年,崇祯十一年,宋应星升任福建汀州府(治所在今长汀县)推官,掌管刑狱审判。宋应星又出任南直隶凤阳府亳州知州。

1666年,清朝康熙五年,宋应星在贫困中离开了人世,享年80岁。临终前,宋应星把自己一生的经验教训,作为“宋氏家训”留给了子孙们:一不参加科举,二不去做官,只在家乡安心耕读,以书香传家。

1694年,日本学者、本草学家见原益轩(1630—1714)在《花谱》与《菜谱》两本著作的参考书目中,开列了《天工开物》的书名。据说这是日本有关《天工开物》最早的文献材料。

1705年,《天工开物》第一个外国刊本出现在日本。此时江户中期,科学技术极度落后,德川吉宗决心推行改革,《天工开物》的引入无疑成为日本的指路明灯。

1710年,日本实业家佐藤信渊在自家开设的矿山进行水银提炼,参照的就是《天工开物》中的炼银篇,并依此提出富国济民的“开物之学”。

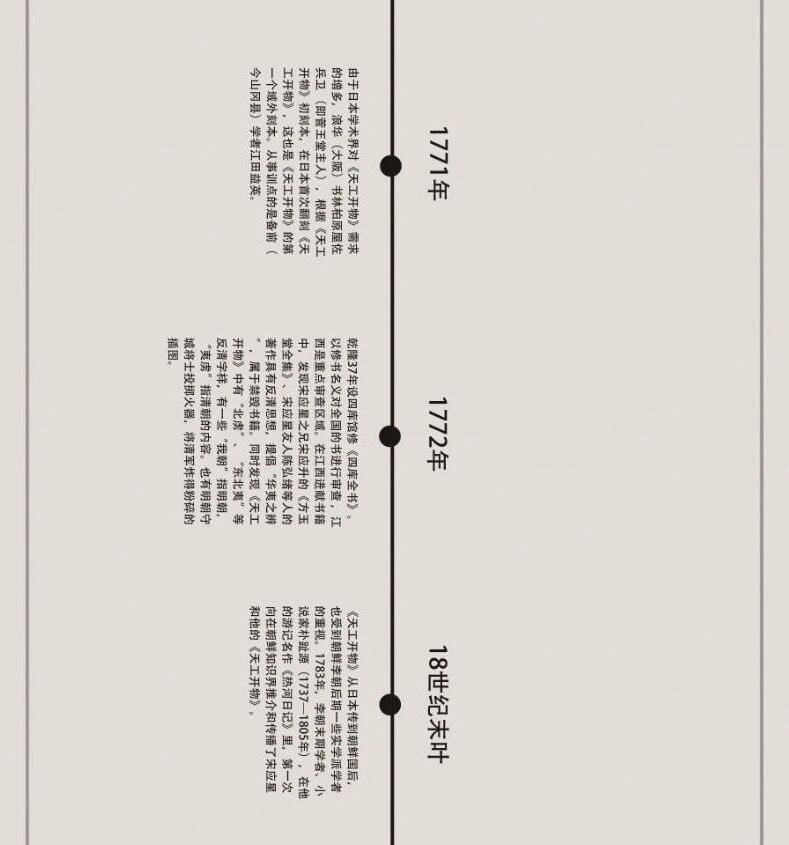

1771年,由于日本学术界对《天工开物》需求的增多,浪华(大阪)书林柏原屋佐兵卫 (即菅王堂主人),根据《天工开物》初刻本,在日本首次翻刻《天工开物》,这也是《天工开物》的第一个域外刻本。从事训点的是备前(今山冈县)学者江田益英。

1772年,乾隆37年设四库馆修《四库全书》。以修书名义对全国的书进行审查 ,江西是重点审查区域。在江西进献书籍中,发现宋应星之兄宋应升的《方玉堂全集》、宋应星友人陈弘绪等人的著作具有反清思想,提倡“华夷之辨”,属于禁毁书籍。同时发现《天工开物》中有“北虏”、“东北夷”等反清字样,有一些“我朝”指明朝,“夷虏”指清朝的内容。也有明朝守城将士投掷火器,将清军炸得粉碎的插图。

18世纪末叶,《天工开物》从日本传到朝鲜国后,也受到朝鲜李朝后期一些实学派学者的重视。1783年,李朝末期学者、小说家朴趾源(1737—1805年),在他的游记名作《热河日记》里,第一次向在朝鲜知识界推介和传播了宋应星和他的《天工开物》。

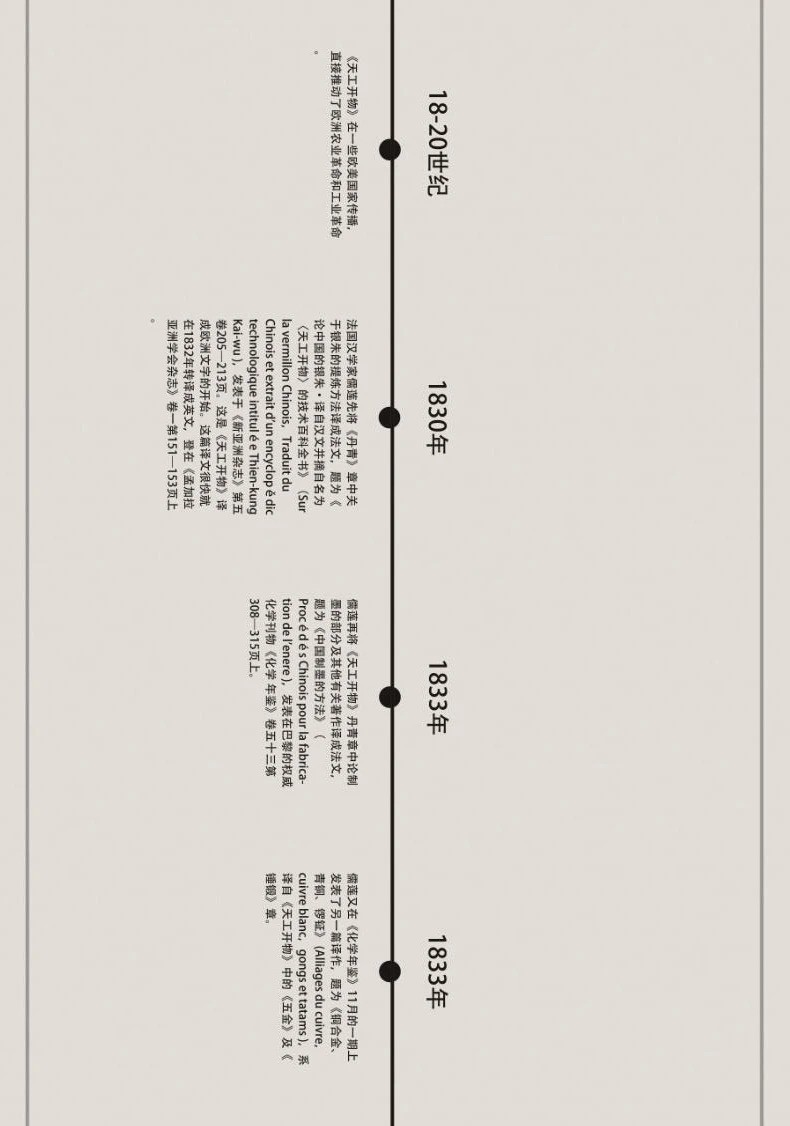

18-20世纪《天工开物》在一些欧美国家传播,直接推动了欧洲农业革命和工业革命。

1830年,法国汉学家儒莲先将《丹青》章中关于银朱的提炼方法译成法文,题为《论中国的银朱•译自汉文并摘自名为〈天工开物〉的技术百科全书》(Sur la vermillon Chinois,Traduit du Chinois et extrait d'un encyclopědic technologique intitulée Thien-kung Kai-wu ),发表于《新亚洲杂志》第五卷205—213页。这是《天工开物》译成欧洲文字的开始。这篇译文很快就在1832年转译成英文,登在《孟加拉亚洲学会杂志》卷一第151—153页上。

1833年,儒莲再将《天工开物》丹青章中论制墨的部分及其他有关著作译成法文,题为《中国制墨的方法》(Procédés Chinois pour la fabrication de l'enere ),发表在巴黎的权威化学刊物《化学 年鉴》卷五十三第308—315页上。

1833年,儒莲又在《化学年鉴》11月的一期上发表了另一篇译作,题为《铜合金、青铜、锣钲》 (Alliages du cuivre,cuivre blanc,gongs et tatams ),系译自《天工开物》中的《五金》及《锤锻》章。

1834年,这篇译文被转译成英文,刊在《孟加拉亚洲学会会志》卷三第595—596页上,题为《中国人制锣与钹的方法》(Chinese Method of Making Gongs and Cymbak)。1847年,儒莲的这篇译文又被转译成德文,刊于《应用化学杂志》卷四十一第284—285页上。1847年,法译文还转载在法国《科学院院报》卷二十四。

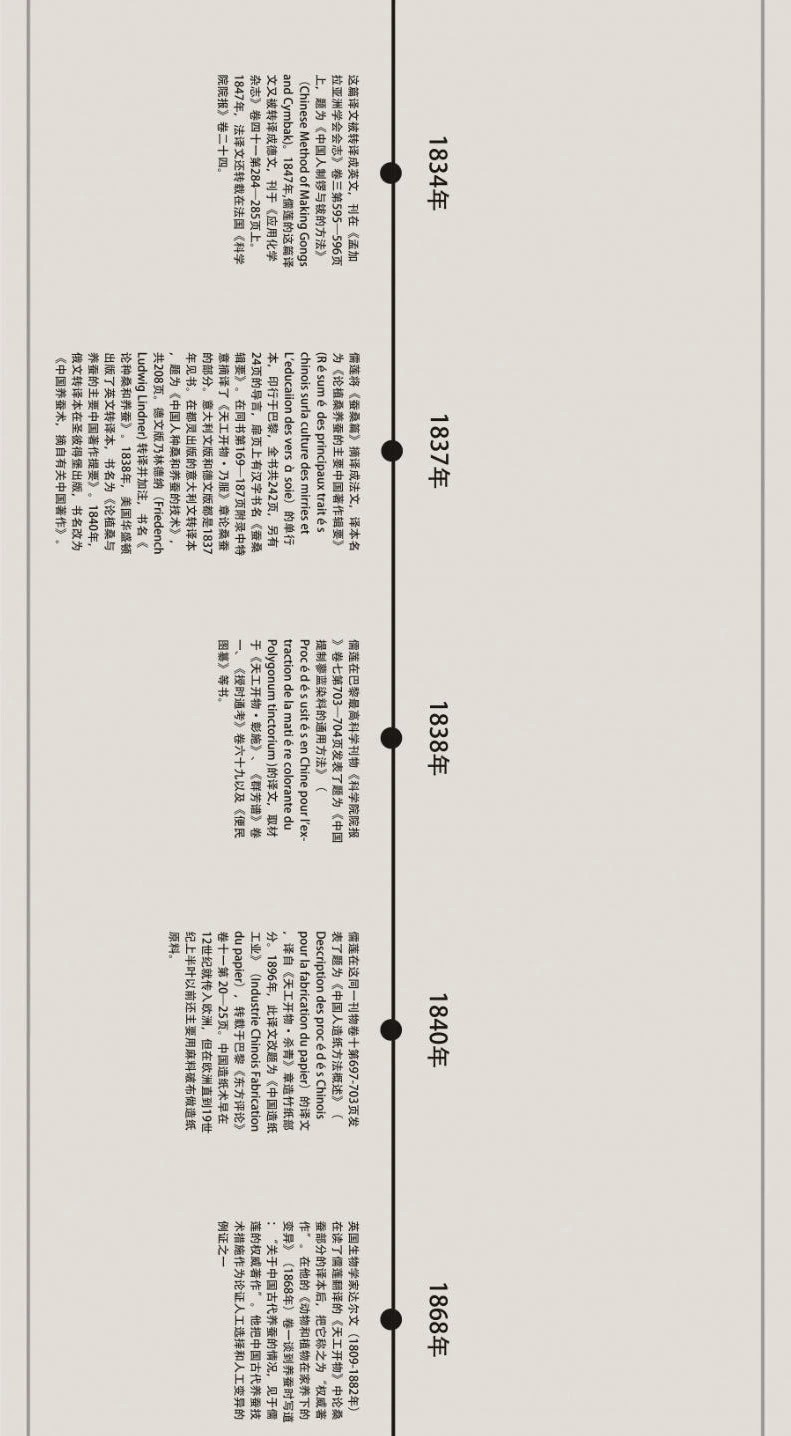

1837年,儒莲将《蚕桑篇》摘译成法文,译本名为《论植桑养蚕的主要中国著作辑要》(Résumé des principaux traités chinois surla culture des mirries et L'educaiion des vers à soie)的单行本,印行于巴黎,全书共242页,另有24页的导言,扉页上有汉字书名《蚕桑辑要》。在同书第169—187页附录中特意摘译了《天工开物•乃服》章论桑蚕的部分。意大利文版和德文版都是1837年见书。在都灵出版的意大利文转译本,题为《中国人种桑和养蚕的技术》,共208页。德文版乃林德纳(Friedench Ludwig Lindner) 转译并加注,书名《论种桑和养蚕》。1838年,美国华盛顿出版了英文转译本,书名为《论植桑与养蚕的主要中国著作提要》。1840年,俄文转译本在圣彼得堡出版,书名改为《中国养蚕术,摘自有关中国著作》。

1838年,儒莲在巴黎最高科学刊物《科学院院报》卷七第703—704页发表了题为《中国提制蓼蓝染料的通用方法》(Procédés usités en Chine pour l'extraction de la matiére colorante du Polygonum tinctorium )的译文,取材于《天工开物•彰施》、《群芳谱》卷一、《授时通考》卷六十九以及《便民图纂》等书。

1840年,儒莲在这同一刊物卷十第697-703页发表了题为《中国人造纸方法概述》(Description des procédés Chinois pour la fabrication du papier)的译文,译自《天工开物•杀青》章造竹纸部分。1896年,此译文改题为《中国造纸工业》(Industrie Chinois Fabrication du papier),转载于巴黎《东方评论》卷十一第 20—25页。中国造纸术早在12世纪就传入欧洲,但在欧洲直到19世纪上半叶以前还主要用麻料破布做造纸原料。

1868年,英国生物学家达尔文(1809-1882年)在读了儒莲翻译的《天工开物》中论桑蚕部分的译本后,把它称之为“权威著作”。在他的《动物和植物在家养下的变异》(1868年)卷一谈到养蚕时写道:“关于中国古代养蚕的情况,见于儒莲的权威著作”。他把中国古代养蚕技术措施作为论证人工选择和人工变异的例证之一。

1869年,儒莲在《天工开物》基础上,与法国化学家商毕昂(Paul Champion)合作,扩写了一部更有系统的书,名为《中华帝国工业之今昔》(Industries an ciennes et modernes de L'Empire Chinois),于巴黎出版,全书254页,附有插图。此书包括《天工开物》中《作咸》、《陶埏》、《冶铸》、《锤锻》、《燔石》、《五金》、《杀青》、《丹青》等章的有关内容,又补充了清代的一些资料。《中华帝国工业之今昔》使欧美读者能够更全面地了解《天工开物》的面貌,但并非全译。全译本的出现在20世纪。

1929年,20世纪第一个新版《天工开物》石印本刊行,丁文江作跋,罗叔韫题写书名。从1914年到1929年,丁文江努力了整整15年,一部科学巨著在沉寂近300年后终于重见天日。

1951年,李氏后裔把祖上珍藏的《天工开物》“涂本”(初刊本)献给国家。1637年初刊的《天工开物》,存世仅三,珍稀孤罕。一收藏于我国国家图书馆;二收藏在法国国家图书馆;三在日本静嘉堂文库。

1952年,京都大学人文科学研究所的薮内清教授和由他领导的中国科学史研究班的学者们,在文部省的赞助下,由东京恒星社首次出版以《天工开物》为研究対象,将此书全文译成现代日语,并加注释,附汉文原文校点。

1964年,在德国柏林洪堡大学攻读博士学位的蒂洛(Thomas Thilo),在汉学家科尔(Horst Kohl)教授的指导下,以《天工开物》前四章为研究题材,完成了博士论文《宋应星著〈天工开物〉前四章论农艺和农产品的进一步加工》(Die Kapitel I bis TV---Ackerbau und Weitearbeitung der Acebauprodukte des Tian-gong Kai-wu von Song Ying-xing)。它是将《乃粒》、《乃服》、《彰施》、《粹精》前四章全文译成德文并且加了注释。全书的序言也译了出来。

1967年,蒂洛又发表了《宋应星论中国农业之经营》(Song Ying-xing über Chinesische Landwirtschaft)论文,对《天工开物》前四章有关农业及农产品加工部分作了专题研究。

1966年,美国匹兹堡城宾夕法尼亚州立大学华裔学者任以都推出第一个英文本《天工开物》,题为《宋应星著〈天工开物〉、十七世紀的中国技术书》(Sung Ying- hsing's Tien-kung Kai- Wu, Chinese Technology in The Seventeenth century),全书372页,有译者导言14页。

1981年,李乔苹等人第二个英译本由台北的中国文化学院出版。该译本题为《天工开物或天工开发》(Tien-Kung kai-wu or Exploitation of the Works ol Nature)。

2011年,《天工开物》古文原文、现代汉语译文与英文译文对照本收入《大中华文库》在国内外发行。同年,德国学者薛凤用英文写的《开万物之技艺·17世纪中国的知识与技术》由美国芝加哥大学出版社出版。

2020年4月,列入《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》。

参考文献:1.《天工开物》,[明]宋应星撰,明崇祯十年涂绍煃刊本,1637年。2.《天工开物》,[明]宋应星撰,明末清初书林杨素卿刊本。3.《天工开物》,[明]宋应星撰,明和八年菅生堂刊本,1771年。4.《天工开物》,[明]宋应星撰,和钞本。5.《天工开物》,[明]宋应星撰,武进涉园据日本明和8年刊本,1927年。6.《明本天工开物》,[明]宋应星撰,国家图书馆出版社,2019年。7.《天工开物》,[明]宋应星撰,邹其昌整理,人民出版社,2015年。8.《天工开物译注》,[明]宋应星撰,潘吉星译注,上海古籍出版社,2019年。9.《天工开物校注及研究》,潘吉星著,巴蜀书社,1989年。10.《天工开物译注》,[明]宋应星撰,潘吉星译注,上海古籍出版社,2019年。11.宋应星与影响世界的“百科全书”《天工开物》,网站来源:https://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2017-07/26/nw.D110000zhdsb_20170726_2-14.htm12.《天工开物》在国外的传播和影响 ,网站来源:https://www.sohu.com/a/758952634_56224913.江西古代科技奇才宋应星与沉寂百年又享誉世界的《天工开物》https://article.xuexi.cn/html/6689245545587723979.html?study_style_id=feeds_default&showmenu=false&source=&pid=&ptype=-1&source=share&share_to=copylink

0791-87713600

0791-87713600